新加坡是人口老龄化较高的国家,根据联合国预测,到2030 年将有 1/3 的人口为老年人口。面对老龄化带来的挑战,新加坡自 20 世纪 90 年代提出“就地养老”理念,旨在创造适合老年人居住的物质空间环境,帮助其在熟悉的环境中实现就地养老的目标。随着老龄化的不断深入发展,“成功老龄化”“全龄友好”“积极老龄化”等理念相继被提出,社区营造成为应对老龄化的主要路径与方法之一。

不同于社区建设,社区营造是一项复杂、多元、长期且广泛的社会实践,将范畴从只关注传统的物质空间环境拓展至对社会和人的关注,包括居民之间互动平衡的体系,以及参与公共生活的能力等,从而构建一个有场所认同感的社区环境 [1]。自 20 世纪 50 年代开始,由新加坡政府主导、相关部门协同合作、社会多元力量参与的社区营造,从空间、关系、行动三个维度对社区养老的物质空间和社会环境进行了积极探索。文章梳理和分析了社区营造的具体策略,以期为我国老年友好社区的建设和发展提供借鉴。

1 空间维度

1.1 多样化的住房选择和适老化改造

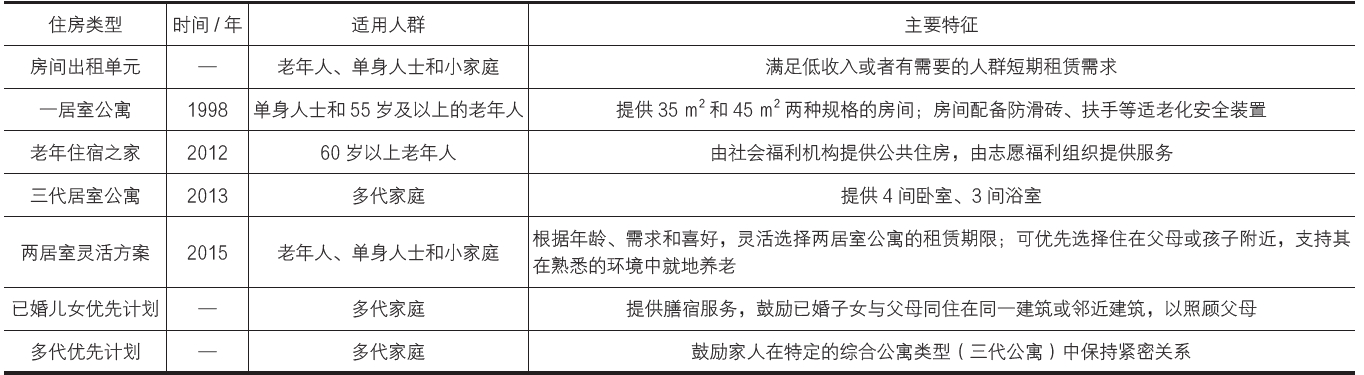

为解决人地矛盾和改善人居条件,新加坡建屋发展局(Housing Development Board,HDB)自 1960 年开始大力规划建设组屋,目前公共组屋已占新加坡住宅市场供应量的 85%,78% 的人居住在组屋中,较好地解决了居民的住房问题 [2]。自 1990 年末,建屋发展局连同相关政府部门在公共住房开发项目中向老年人提供多种住房选择,并制定了一系列住房政策以支持老年人留在熟悉的环境中养老,加强家庭联系,满足持续增长的老龄人口对居住、社交和健康护理等方面的需求(见表 1)。从一居室公寓到多代优先计划,一方面是物质空间环境的发展,例如住房不断在户型面积、户内设施和社区配套等方面进行革新,促进老年人安全便捷地独立生活,也满足了其多代同居的居住环境需求;另一方面提高了对社会和家庭环境的关注,例如提供多样化的养老服务、鼓励多代家庭共同居住等,以助“原居安老”的实现。

表1 新加坡多样化的住房选择

除多样的住房选择外,组屋根据老年人的居家环境、老年人的能力变化,以及对环境适应等方面的评估和判断,以改善老年人的住房环境为目标,推出了多项居家适老化改造项目,包括“房屋升级项目”(MUP)、“家居装修计划”(HIP)、“电梯升级计划”(LUP)、“邻里更新计划”(NRP),以及“乐龄易计划”(EASE)等。这些计划在内容上存在较大的差异性。例如:“家居装修计划”重点关注组屋住房内部的更新,包括政府定期实施的安全加固和设施升级等工作 [3];“邻里更新计划”将改造范围扩大至整个楼栋,关注公共空间中的设施提升和环境品质改善,包括电梯设备升级、设施增设等工作 [3];“乐龄易计划”通过对住宅内卫浴地砖的防滑处理、卫浴扶手和入户轮椅坡道安装等工作保障住宅的安全性,增强了老年人的行动能力和舒适度 [4]。多样的计划在更大范围内满足了老年人居住和出行的安全便利需求。

1.2 多层级、多模式的公共服务设施配置

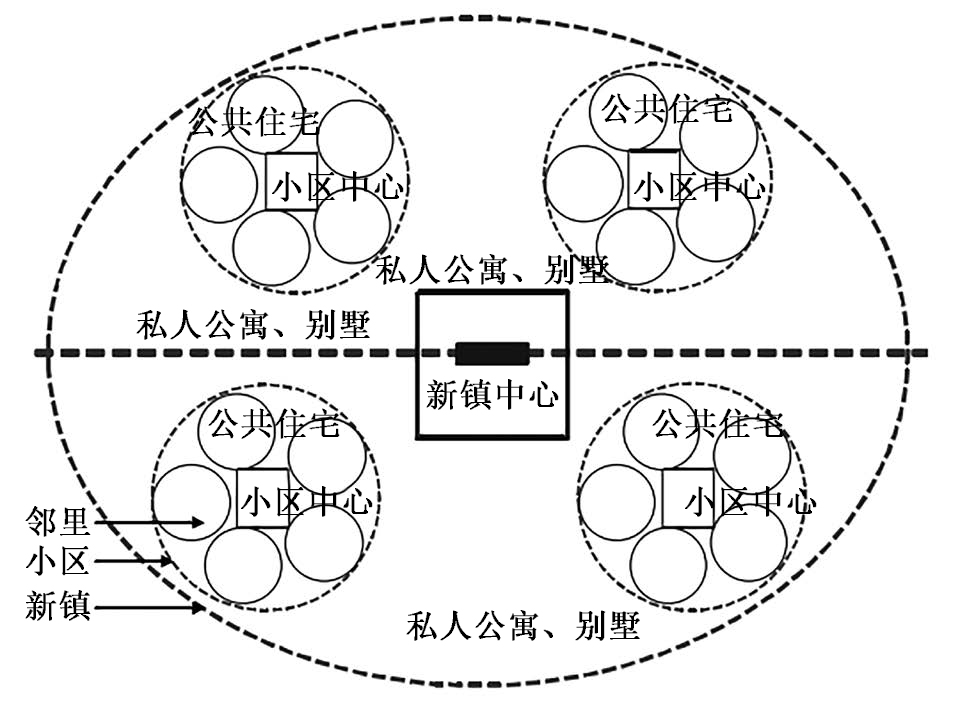

在规划结构上,为实现“居者有其屋”,新加坡政府自 20 世纪 50 年代起进行新镇开发,到 20 世纪 70 年代,逐渐形成“新镇—邻里—组团”三级规划结构。与新镇规划结构相对应,社区公共服务设施形成“新镇中心—邻里中心—组团中心”三级分级 [5,6](见图 1)。其中邻里中心和组团中心侧重于老年人和儿童,新镇中心则配置医院、体育场等较大规模、面向新镇全部人口的公共服务设施。

图1 新加坡新镇规划三级结构〔图片来源:王茂林.新加坡新镇规划及其启示[J].城市规划,2009,33(08):43-51,58,101.〕

邻里中心和组团中心除了设置商店、银行等满足居民日常生活需求的设施外,还根据人口规模、服务半径等分级增设了日间照料中心、日托中心、老年活动中心和老年服务中心等养老服务设施,形成养老服务网络系统,为老年人提供医疗护理服务、社交娱乐场所等,满足老年人休闲娱乐、就医等多样化、多层次的需求。

在功能布局上,组团中心的乐龄人士活动中心等养老服务设施通常设置在公共住房的底层架空层,并采用组屋风格的住宅布局,在提高土地和空间使用效率的同时,满足老年人日常护理和娱乐需求,实现“原居安老”[7,8]。公共服务设施就地化的发展促进了老年人与社区的紧密联系。

除此之外,多层级的公共服务设施不断探索多元化发展模式,将邻里中心与组团中心的养老服务设施与幼儿园、托儿所等育幼设施在空间上紧邻设置,并通过有组织或自发性的代际交流活动,促进老幼群体之间的代际联系。例如,社区中三代游乐场的设置、儿童保育设施和老年人照料中心并置等,都加强了代际互动 [8]。

2 关系维度

从 20 世纪 70 年代开始,随着组屋制度的不断完善,为了给居民提供更高质量、更方便舒适的生活环境,新加坡较之以往更为重视社区关系,并提出“邻里重建计划”、种族融合政策等。公共空间成为其维护邻里关系、维护社区和谐的重要空间载体。例如,在组屋区内设置邻里商店、小贩中心、健身园地等公共服务设施,加强居民之间的交往,以期进行“甘榜精神”的现代化重塑。

以 2017 年建设的海军部老年社区综合体(Kampung Admiralty)为例,该项目是由新加坡建屋发展局联合政府部门、社会组织、卫生机构等共同发起,并由 WOHA 事务所设计的项目,旨在探索老年友好社区新模式 [9]。建筑采用“垂直村庄”的设计理念,将整体分为上、中、下三个部分(见图 2)。其中,位于底层的社区广场,除了满足交通连贯性的需求外,更是老年人的公共活动场所,满足其休闲娱乐、集会交友等日常交往所需;中部设置的托儿所等教育中心支持多代人之间的联系,医疗保健等养老设施促进老年人就地养老;上部的社区花园等室外空间鼓励老年人之间的交流,以及对社区事务的自主参与和互动。

图2 海军部老年社区综合体功能分区〔图片来源:陈云凤,李玲玲,王才强.面向“乐龄”人士的开放包容社区精神的营造:以新加坡组屋公共空间为考察对象[J].世界建筑,2021(04):87-95,128.〕

社区综合体通过与周边城市环境的融合渗透,以及对社区广场、教育中心等复合型公共空间系统的营造,打破了传统组屋与市镇中心的空间分割,老年人的需求基本得到满足,而且衍生出满足老年人社区内代际联系、就地养老等需求的共用空间,达到了不同背景和年龄居民共同生活的目的,完成了“甘榜精神”的现代化重构,共同营造社区的凝聚力和归属感,使其成为一个共同的家园。

3 行动维度

将社区内各种要素有机组合在一起,组织居民参与各种活动是社区营造的途径之一,如会议主持、行政管理、方案策划,以及协商议事等。自 20 世纪 80 年代开始,新加坡逐步形成一套自上而下和自下而上有机结合的社区运作体系。

其中锦簇社区计划(Community in Bloom,CIB)是由新加坡国家公园局(National Parks Board,Parks)在 2005 年发起的一项社区园艺计划,以“政府 - 社区”协作模式来实施和管理,提供部分社区公共空间供居民进行园艺种植活动,增加居民介入的机会,从而促进社区营造 [10,11]。锦簇社区计划的实施具有双重功能,一是通过社区花园的推广与营造使居民在城市景观中更接近自然;二是提供一个更广泛的与社区联系的平台,使得不同年龄段的老年居民可以自下而上地参与社区事务,改善社交网络,促进邻里关系。社区花园共建充分考虑了老年人的行为、生理和心理特征,在组屋的空中花园、社区公共绿地等区域,专门提供了高出地面 1 m 的高架种植床等设施以方便种植,并根据差异化需求,将花园分为厨房花园、药草花园、观赏花园等多种主题 [10]。老年人作为花园建设的主要力量之一,可充分发挥自主能动性,成为花园的首席园丁和主要参与者,帮助建设花园和反馈改进意见。

4 结语

新加坡从空间、关系、行动等多维度探索出了老年友好社区的营造策略。通过提供多样化的住房选择、分级设置公共服务设施、创造复合型公共空间系统等具体措施,做到了多元主体协同合作,实现了物质空间环境建设和社区精神建构相协调的目标,为老年人就地养老营造了支持性环境,也可为我国老年友好社区建设提供经验和借鉴。

参考文献

[1]王茂林.新加坡新镇规划及其启示 [J].城市规划,2009,33(08):43-51,58,101.

[2]BOZOVIC-STAMENOVIC R. A Supportive Healthful Housing Environment for Ageing:Singapore Experiences and Potentials for Improvements[J]. Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 2015, 25(04):198-212.

[3]宁雅静.基于公共住房制度的新加坡“就地养老”政策简介 [J].国际城市规划,2023,38(05):153-158.

[4]赵晓芳.新加坡的“积极老龄化”:理念与行动 [J].社会福利(理论版),2019(03):19-24,63.

[5]张威,刘佳燕,王才强.新加坡社区服务设施体系规划的演进历程、特征及启示 [J].规划师,2019,35 03):18-25.

[6]张毅,袁胜强,李朝阳.高密度人居环境下城市化社区公共服务设施构建:以新加坡组屋区为分析蓝本 [J].上海城市管理,2019,28(03):62-65.

[7]陈云凤,李玲玲,王才强.新加坡社区“原居安老”支持性环境的构建、分析及启示 [J].上海城市规划,2022(02):141-147.

[8]陈云凤,李玲玲,王才强.面向“乐龄”人士的开放包容社区精神的营造:以新加坡组屋公共空间为考察对象 [J].世界建筑,2021(04):87-95,128.

[9]屈张.共享建筑与城市理念下的新加坡公共住房设计案例与思考[J] .城市设计,2020(02):24-31.

[10] 张天洁,岳阳.协作与包容:新加坡锦簇社区计划解析 [J].风景园林,2019,26(06):29-34.

[11] NEO H, CHUA C Y. Beyond Inclusion and Exclusion: Community Gardens as Spaces of Responsibility[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2017, 107(03): 666-681.

作者简介:韩继文(1995—),女,研究方向:环境交互行为研究与设计、老龄友好型社区作者单位:哈尔滨工业大学(深圳)建筑学院